优浩资源 发布:05-25 25

本文摘要: 今天给各位分享文质彬彬然后君子的知识,其中也会对文质彬彬然后君子出自哪里进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!文质彬彬,然后君子。下面哪句话可以表现?出处:《论语·雍也》:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”意思是质朴胜过文采,就显得粗野,文采胜过质朴,...

今天给各位分享文质彬彬然后君子的知识,其中也会对文质彬彬然后君子出自哪里进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

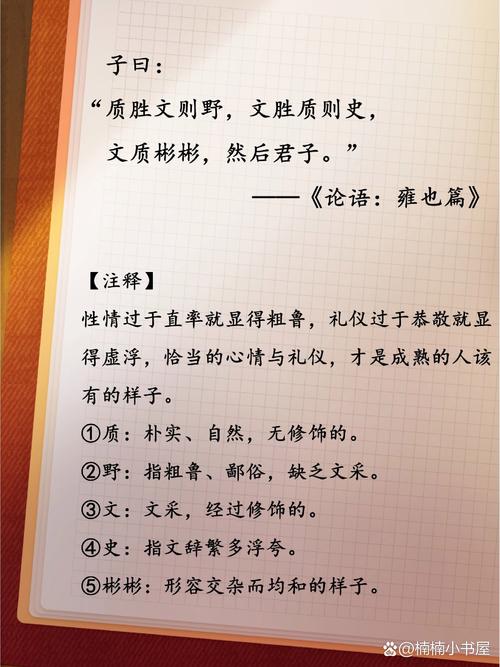

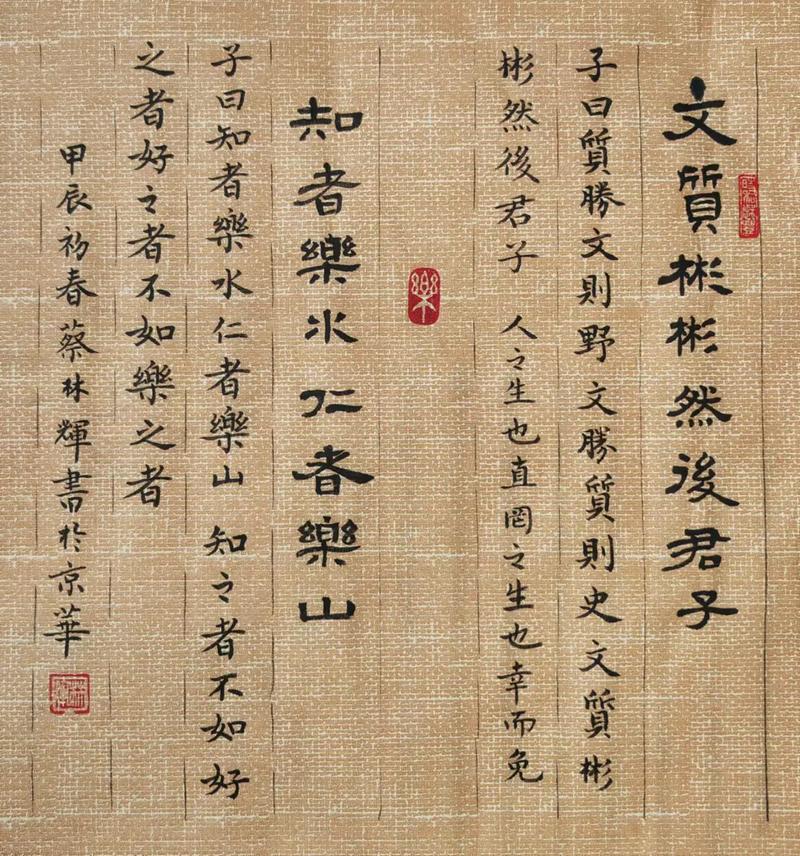

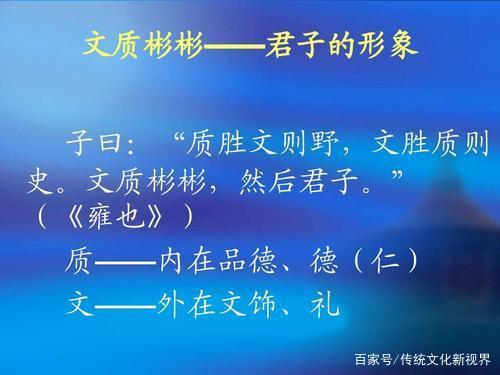

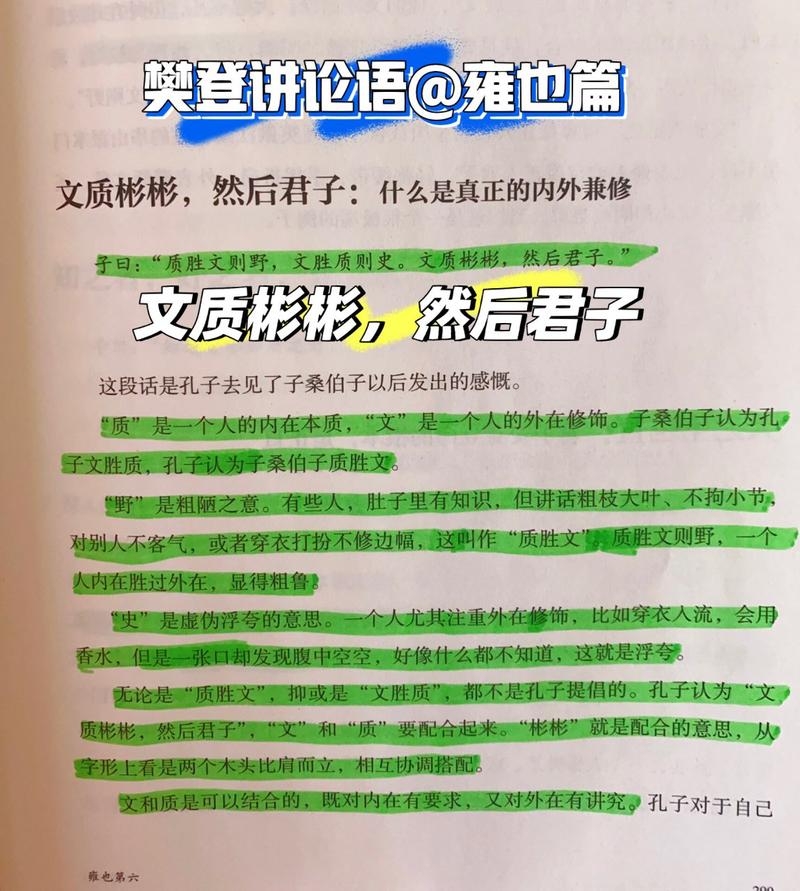

出处:《论语·雍也》:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”意思是质朴胜过文采,就显得粗野,文采胜过质朴,就显得虚浮。文采和质朴兼备,然后才能成为君子。

“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”理解的含义:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,不偏于一方,取“野”与“史”之中道才可以称之为君子。”。 子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”质就是质朴,没有修饰;文就是文饰,有修饰;野就是野蛮,粗野。

原文是”子曰:质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。“译文:朴实多于文采,就未免粗野;文才多于朴实,又未免虚浮。文采和朴实,配合适当,这才是个君子。“质”是朴素的文质;“文”是人类自己加上去的许多经验、见解,累积起来 的这些人文文化。但主要的还是人的本质。

这句话的意思是:孔子说:“质朴多于文采就难免显得粗野,文采超过了质朴又难免流于虚浮,文采和质朴完美地结合在一起,这才能成为君子。”出处:《论语·雍也篇》质朴与文采是内容与形式的关系,是同样重要的,只有文、质双修,才能成为合格的君子。

“文质彬彬,然后君子”意思是只有质朴和文饰配合恰当,然后才可以成为君子。出自《论语·雍也》:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。

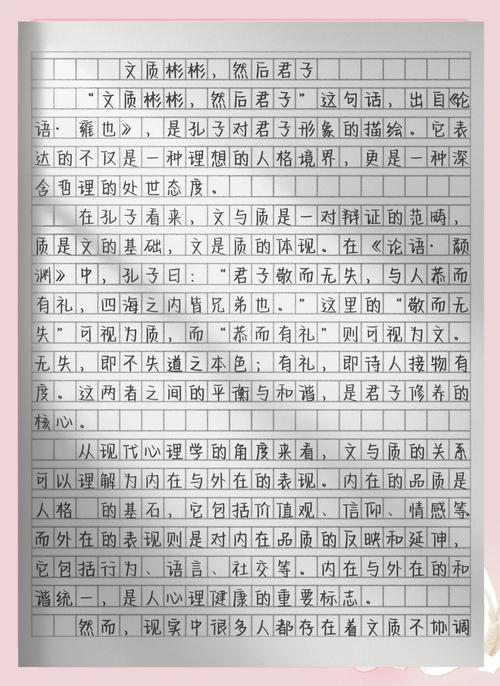

文质彬彬,然后君子,这一成语源自孔子的教诲,其含义是形容一个人既具有文雅的风度,又保持质朴的内在品质,二者兼备才能称得上君子。在《论语·雍也》中,孔子明确指出:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”这里的‘文’指的是外在的礼仪和修养,‘质’则是指内在的仁德。

【原文6】子曰:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”(《论语·雍也》)【注解】质胜文则野:质,朴,质朴。文,文采,文饰。野,鄙野。史:本指宗庙之祝史,或在官府之掌文书者,这些人往往显得虚伪正经,故史意指虚浮,虚伪。彬彬:这里指文和质均匀配合的样子。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”【译文】18 孔子说:“如果一个人只看重内在品质而忽略了外在文饰,很可能会显得粗野;但如果太看重外在文饰,忽略内在品质,则会显得浮夸。只有内在和外在配合得当,这才是君子。【一点启发】质是一个人内在本质,文是一个人的外在修饰。

①质:质朴。②文:文饰。③史:虚浮不实。④彬彬:相杂适中的样子.“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。”南宋朱熹《论语集注》:“言学者当损有余,补不足,至于成德,则不期然而然矣”。清刘宝楠《论语正义》:“礼,有质有文。

理解的含义:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,不偏于一方,取“野”与“史”之中道才可以称之为君子。”。 子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”质就是质朴,没有修饰;文就是文饰,有修饰;野就是野蛮,粗野。史就是浮夸,脱离现实。

译文:质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。 意译:性情过于直率就显得粗鲁,礼仪过于恭敬就显得虚浮,恰当的性情与礼仪,才是成熟的人该有的样子。

文质彬彬,然后君子。”意思是,个人品质和才能之间存在一种相互关系,如果个人品质优于才能,那么只能在野外从事普通的工作;如果才能优于个人品质,那么只能成为史书上的注脚。只有品质和才能兼备,并且彬彬有礼,才能被称为君子。

原文是”子曰:质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。“译文:朴实多于文采,就未免粗野;文才多于朴实,又未免虚浮。文采和朴实,配合适当,这才是个君子。“质”是朴素的文质;“文”是人类自己加上去的许多经验、见解,累积起来 的这些人文文化。但主要的还是人的本质。

释义:质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮。原文: 子曰:“质①胜文②则野,文胜质则史③。文质彬彬④,然后君子。”注释: ①质:质朴。②文:文饰。③史:虚浮不实。④彬彬:相杂适中的样子。

因此,文质彬彬不仅是一种外在的表现,更是一种内在的精神追求。它强调的是内在与外在的和谐统一,以及个人修养与社会和谐的平衡。这种精神追求,不仅体现了中国古代文化的精髓,也为我们现代社会提供了宝贵的启示。

中庸思想在中国古代文艺思想中占有重要地位,其中文质彬彬理论尤为突出。所谓质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬然后君子,意味着外在的文采与内在的质朴应达到和谐统一,才能真正显现君子的风范。这一理论最初由春秋时期的孔子提出,是先秦儒家和谐审美观的重要组成部分。

文质彬彬,然后君子这句话意味着,一个人只有做到文采和实质相配合,表现出优雅的气质和风度,才能被称为真正的君子。也就是说,一个君子的言行举止、行为修养和文化内涵应当是和谐的、统一的,这样才能体现出其高尚的品质和崇高的境界。

孔子的质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子思想,告诉了我们一个中和之宜的人生道理。在为人处世中,我们必须面对文质统一的问题。既要保留人性的质朴,又要坚持文化的高雅,才能达到人生修为的尽善尽美。中华传统文化的五千年历史,证明了其顽强的生命力和面对挑战的开拓能力。

“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子”的意思是:质朴胜过了文饰就会粗野:这里的“质”指的是质朴、本真的品质,“文”则是指外在的修饰或文化表现。当一个人的质朴品质过于突出,而缺乏适当的文化修养或外在表现时,就会显得粗野、不文雅。

意思是质朴多于文采,就像个乡下人,流于粗俗;文采多于质朴,就流于虚伪、浮夸。只有质朴和文采配合恰当,才是个君子。原句出自于《论语·雍也篇》。句中部分字词解释:①质:朴实、自然,无修饰的。②文:文采,经过修饰的。③野:此处指粗鲁、鄙野,缺乏文采。

理解的含义:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,不偏于一方,取“野”与“史”之中道才可以称之为君子。”。 子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”质就是质朴,没有修饰;文就是文饰,有修饰;野就是野蛮,粗野。史就是浮夸,脱离现实。

文质彬彬,然后君子。”意思是,个人品质和才能之间存在一种相互关系,如果个人品质优于才能,那么只能在野外从事普通的工作;如果才能优于个人品质,那么只能成为史书上的注脚。只有品质和才能兼备,并且彬彬有礼,才能被称为君子。

译文:质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。 意译:性情过于直率就显得粗鲁,礼仪过于恭敬就显得虚浮,恰当的性情与礼仪,才是成熟的人该有的样子。

1、“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子”的意思是:质朴胜过了文饰就会粗野:这里的“质”指的是质朴、本真的品质,“文”则是指外在的修饰或文化表现。当一个人的质朴品质过于突出,而缺乏适当的文化修养或外在表现时,就会显得粗野、不文雅。

2、这句话的意思是:孔子说:“质朴多于文采就难免显得粗野,文采超过了质朴又难免流于虚浮,文采和质朴完美地结合在一起,这才能成为君子。”出处:《论语·雍也篇》质朴与文采是内容与形式的关系,是同样重要的,只有文、质双修,才能成为合格的君子。

3、理解的含义:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,不偏于一方,取“野”与“史”之中道才可以称之为君子。”。 子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”质就是质朴,没有修饰;文就是文饰,有修饰;野就是野蛮,粗野。史就是浮夸,脱离现实。

4、意思是质朴多于文采,就像个乡下人,流于粗俗;文采多于质朴,就流于虚伪、浮夸。只有质朴和文采配合恰当,才是个君子。原句出自于《论语·雍也篇》。句中部分字词解释:①质:朴实、自然,无修饰的。②文:文采,经过修饰的。③野:此处指粗鲁、鄙野,缺乏文采。

5、“文质彬彬,然后君子”意思是只有质朴和文饰配合恰当,然后才可以成为君子。出自《论语·雍也》:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。

6、论语·述而》篇,是孔子说的。原文是:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”意思是,个人品质和才能之间存在一种相互关系,如果个人品质优于才能,那么只能在野外从事普通的工作;如果才能优于个人品质,那么只能成为史书上的注脚。只有品质和才能兼备,并且彬彬有礼,才能被称为君子。

文质彬彬然后君子的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于文质彬彬然后君子出自哪里、文质彬彬然后君子的信息别忘了在本站进行查找喔。

版权说明:如非注明,本站文章均为 优浩资源 原创,转载请注明出处和附带本文链接;

滑雪大冒险

类别:单机

星之海

类别:单机

小小噩梦

类别:单机

幽灵行者

类别:单机

保卫萝卜1

类别:单机

火影忍者

类别:单机

森林之子

类别:单机

果宝无双

类别:单机

植物大战僵尸

类别:单机